本校の特徴

看護学科のみの3年制単科校です。市政施行60周年に健康の街小山市の新都市構想の一端を担い2015年に開校した新しい学校です。

1.楽しい!を実感

プロジェクト学習

本校では「プロジェクト学習」という新しい学びの手法を取り入れています。この学習法は、学生自身がテーマや目標を定め、自分やチームの力で学びを進めていく主体的で対話的な学習スタイル。達成感や充実感・喜び・幸福感 ・真剣になる気持ち等、一つでも多く経験を味わって学びます。 多様な経験をすることで楽しさを実感し、知識や技術をより深く吸収できるだけでなく、課題解決力や目標達成力など実社会で求められる力が幅広く身につきます。

小山看護は「卒業生の顔が違う」 ‼ 資格+@

看護+考える力 看護+キャリア(好き)

先輩たちがキラキラ! 笑おう、学ぼう、小山看護

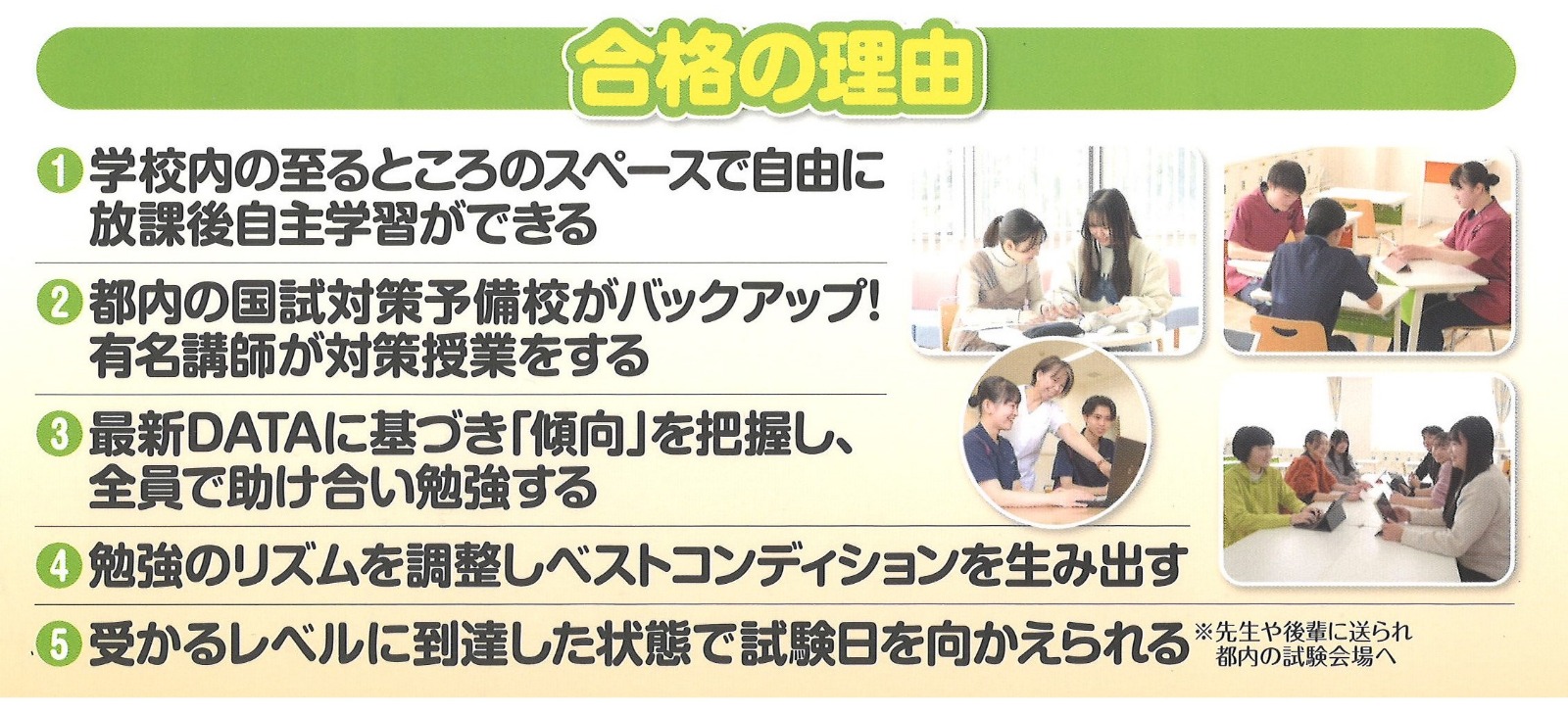

2.抜群の国家試験合格率

過去6年間の平均合格率は95.7%。

2025年度は春に3年生になった70名が全員受験し、68名が合格(不合格の2名は准看護師として就職し、校内の模試に参加しながら国家試験に再チャレンジ)。新卒合格率は97.1%でした!3年課程の総数合格率(95.9%)でも県内2位でした。

国家試験の勉強のやり方は、一人ひとり違います。プロジェクト学習で何が必要か察知する能力を身に着け、自分にあった最適な方法で国家試験対策をすすめます。

3.臨地(外部)実習のサポート

臨地実習は、学生が病院や施設で実際の看護を体験し、知識や技術を実践的に習得する授業科目です。

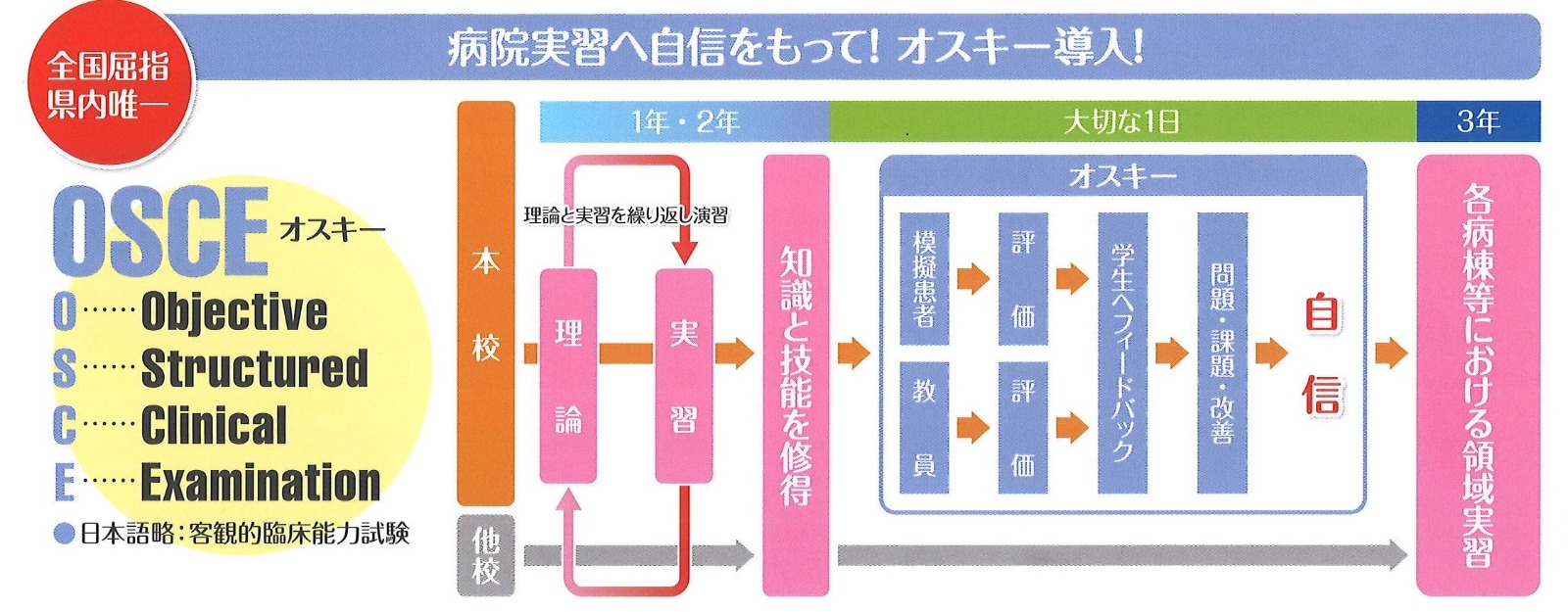

OSCE(客観的臨床能力試験)を導入!

病院実習前に本番さながらの経験を積むことにより、充実した臨地実習を迎えることができます。

レポートよりも体験を重視!

実習先の指導者と本校教員が密にコミュニケーションをとることで学生一人一人に合わせた実習が可能。睡眠時間を削りレポート(実習記録)を書く実習ではなく、本校ではリアルな体験を重視。

プロジェクト学習で身についた主体性を活かしながら、患者さんの困っていることを聞いて、学生が指導者と相談しながら看護を実践します。

教員は、実習中も回答を求める指導ではなく、学生が主体的に答えを引き出せるようサポートしていきます。

主な実習先の小山市民病院は、学校から徒歩1分の実習施設!

行き帰りは学校を起点にクラスメイトとコミュニケーションが取れます。また、実習先の病院の患者さんは、元気になって退院される方がほとんど。医療の辛さよりも、やりがいを感じられる実習先です。

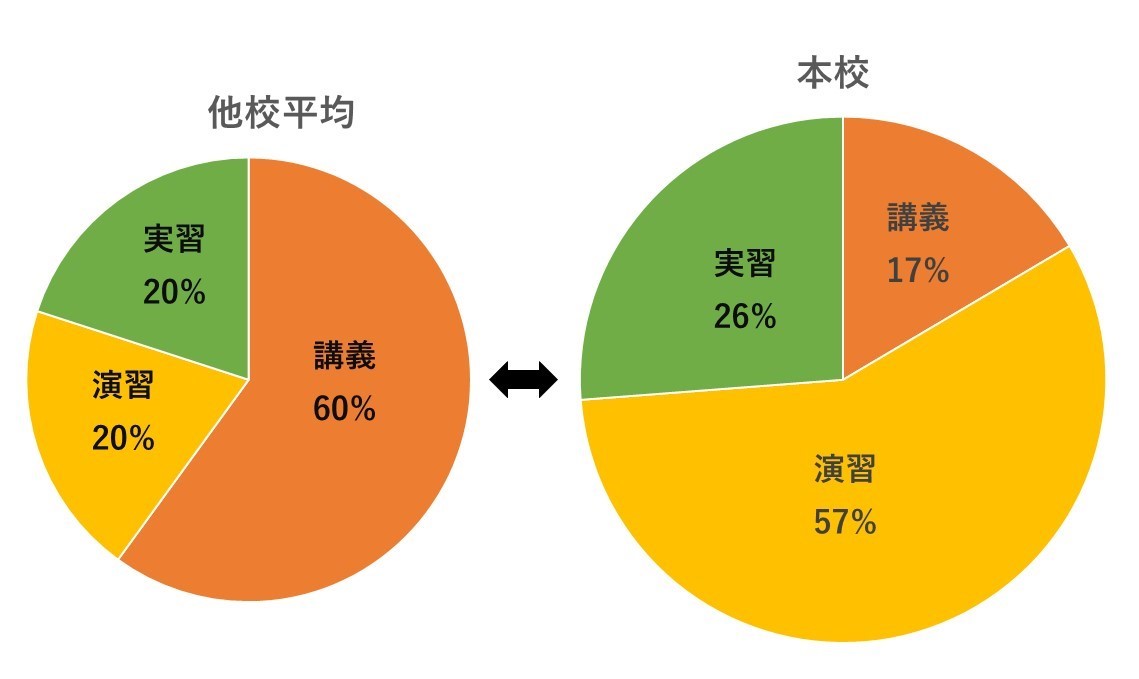

4.演習(グループ学習)中心の学び

本校の授業は演習形式(グループ学習)中心で、全体の約6割を占めます。先生が一方的に講義をするのではなく、学生が主体となって特定のテーマについて研究したり、問題を解いたり、議論をしたり、発表したりする形式の授業で、少人数で行われることが多く、学生同士や教員と活発なやり取りをしながら、理解を深めることを目的としています。

逆に他校では講義形式の授業が中心(高等教育の修学支援制度様式第2号の4より~栃木県/群馬県看護学校~)です。

演習形式の授業~在校生(1年生)の感想~

〇仲間と協力して調べ・まとめ・発表する活動が楽しく、学びや絆が深まった。

〇自分たちで課題を決めて調べ、発表することで理解が深まった。

〇周囲と意見を共有・比較する時間があり、考えが深まった。

講義形式の授業~在校生(1年生)の感想~

〇プリント、講義資料、グラフ、表などが見やすく、理解しやすかった。

〇実際の映像や先生の病院での話など、現場のリアルが印象に残った。

主な授業内容

看護の基本的な技術をマスターするために、校内実習室でさまざまな演習を繰り返します。

看護の基礎を机上で学習しながら、技術を臨床実習さながらに実施し、身に付けていきます。ベッドの整え方や体の拭き方、洗髪のしかたなど、看護を受ける人の状況に合わせて演習します。クラスメート同士で行ったりモデル人形を使用したりとバリエーションは多様です。この演習で確実に看護の基本技術を身に付け、臨地実習に臨みます。

バイタル測定演習

脈拍、呼吸、体温、血圧などを正確に測定して生命の兆候を把握することが看護の基本。患者に応じた基準値を知っておくこと。

沐浴実習

新生児モデル人形を使って実習を行います。モデル人形といっても赤ちゃんと同じ体重を片手でささえながら、丁寧に洗います。

リハビリテーション演習

安全・安楽に機能回復を助けるための演習は、コツを教えてもらえば意外に簡単。実際の生活を踏まえて支援していきましょう。

移送演習

ベッドから車椅子、ストレッチャーへ安全に移乗移送する技術を学びます。路面の状況や障害物の有無や患者の状態に合わせます。

フィジカルアセスメント演習

専用シミュレーター“Physiko”を使用して瞳孔反射、血圧測定、脈診、呼吸音聴診など総合的に学習します。看護の基本です。

老人体験

疑似体験装具を装着して、加齢による身体的な変化をトイレや階段など、生活場面を想定して体験的に学びます。

体位変換演習

自分自身で身動きが取れない人や、身動きが不十分な人に対し、長時間同じ部分が圧迫されないよう位置を変えます。

小児の観察・アセスメント演習

小児のアセスメントの知識と技術を学びます。小児看護に求められることは、社会的な側面からも増えています。

リネン交換演習(シーツ交換)

ボディメカニクスの活用方法や、安全面を配慮する際の視点についても考慮しながらしっかり実演していきます。

形態機能

循環器系、呼吸器系、泌尿器系、血液・造血器系、消化器系、生殖器系の内臓と、これらを結合する内分泌系など人体の構造と機能について学びます。

血液採取演習

注射の中でも皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈内注射や採血などを演習します。患者にとって注射はリスクが高いので十分な練習が必要です。

妊婦体験

階段やトイレ、風呂、爪切りなど普段の何気ない動作を妊娠した体で行うと、どれだけの変化が起こるかを知り、出産までのサポート方法を学びます。

筋肉注射演習

清拭演習

感染予防演習

洗髪演習

食事介助演習

足浴演習

コミュニケーション技術

情報リテラシー